Queequeg le maori ? ou Kūiko’e le marquisien ?

« Queequeg était natif de Rokovoko, une île loin vers le Sud Ouest. Elle n’est sur aucune carte; les endroits vrais n’y sont jamais. » Herman Melville, Moby Dick.

Rokovoko

Rokovoko a une assonance typiquement polynésienne, n’est-ce pas ? Mais c’est un nom inventé bien sûr, Melville lui-même vous suggère de ne pas le chercher sur une carte…

Ici et là, on lit que Queequeg était un Maori de Nouvelle-Zélande et Melville situe effectivement son île « vers le sud-ouest ». D’après le chercheur Geoffrey Sanborn, le personnage aurait été inspiré par le chef Maori « Tupai Cupa », dont Melville aurait entendu parler en lisant le livre The New Zealanders de George Lillie Craik (publié en1830) (j’ai repris cette information de http://www.shmoop.com/moby-dick/queequeg.html)

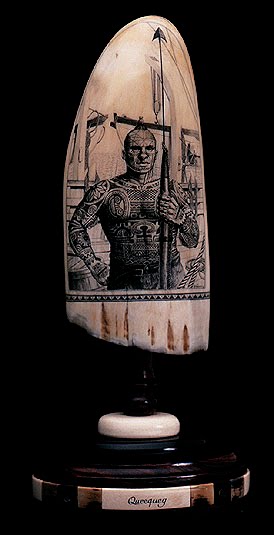

Il est vrai qu’au début du roman, Queequeg essaie d’arrondir ses fins de mois en fourguant des têtes tatouées… Ces Toi Moko sont des colifichets typiquement Maoris…Queequeg est aussi entièrement tatoué, mais cela peut indiquer diverses origines…

Par ailleurs, il semble que Queequeg pratique le hongi (« Queequeg embraced me, pressed his forehead against mine » — Chapter 12, 1992 Penguin edition, p. 63, cité par Chris Rollason :

(http://www.themodernword.com/borges/borges_papers_rollason.html )

Ma traduction : « Queequeg me serra dans ses bras, pressant son front contre le mien ».

|

| image reprise de nzetc.org |

Remarquons toutefois que le nom « Queequeg » ne ressemble guère à « Tupai Kupa », pour adopter une graphie plus logique.

Est-ce que Herman Melville a inventé le nom de son personnage « cannibale » Queequeg ? On se demande alors pourquoi il n’a pas trouvé un nom dans le même style que Rokovoko, disons : Koungatora ou Tapumiki ! Mais peut-être que Melville eut une autre idée, celle d’employer un nom qu’il connaissait. En effet on sait que Melville a effectivement débarqué dans de nombreuses îles du Pacifique mais le plus connu et le plus aventureux de ses séjours fut probablement celui qu’il fit, après avoir « déserté » le bateau sur lequel il était embarqué, à Nuku Hiva, pendant trois semaines de l’année 1840 (?).

Curieusement, le nom « Queequeg » ne fait pas très polynésien, à première vue. Mais pour quelqu’un qui connait un peu le marquisien, et à condition de connaître aussi un peu l’anglais, disons plutôt la manière dont les anglais déforment les noms étrangers, en particulier leurs voyelles, le nom pourrait bel et bien représenter un mot polynésien.

Kūiko’e, celui qui n’a pas de mère.

image de http://www.tiaredex.pf

« Kūiko’e » est un nom typiquement marquisien. Il se décompose en deux parties :

Le nom caractéristique Kūiko’e s’applique en marquisien au parasite végétal Decaisnina forsteriana (reproduit de façon simplifiée « Kuikoe » sur ce site botanique) une sorte de gui qui se rencontre sur toutes sortes d’arbres dans l’archipel. Le nom qui lui est donné a clairement à voir (je pense) avec l’idée qu’au lieu d’enfoncer ses racines dans la terre, elles puisent directement dans les branches des arbres.

Un des noms tahitiens est : tumu ‘ore. On y retrouve le négatif « kaore » (T : ‘ore = M ko’e), mais cette fois-ci l’arbre n’a pas de « tronc » (cela suggère d’ailleurs un sens peut-être plus étendu que « mère » pour le mot « kūi ».

Un autre nom tahitien pour la même plante : « Tutae ‘u’upa » soit « fiente pigeon » fait visiblement référence au fait que les graines sont propagées par les oiseaux). L’arbuste fait de jolies fleurs rouges visibles de loin, dans une végétation tropicale qui n’en compte pas tant que ça. Il est rare à Tahiti (où je n’en ai jamais vu) mais commun aux Marquises.

Melville aurait pu entendre ce nom marquisien, ou même l’avoir demandé, et l’avoir par la suite retenu comme matière pour alimenter son roman ??? Queequeg ressemble sans aucun doute à ce que donnerait la transcription du mot marquisien par une oreille anglaise.

Si cette hypothèse était vraie, Melville aurait même noté par son « ee » la voyelle longue du Marquisien (l’anglais traite le [u] comme une semi-consonne et la longueur s’est reportée sur le [i] d’où le double e).

Bien entendu, il ne s’agit pas de savoir d’où venait RĖELLEMENT Queequeg, ce personnage imaginaire ! J’ai simplement pensé que cela pouvait être intéressant de souligner une possible allusion à la langue marquisienne dans ce nom, et puis que c’était une bonne occasion d’illustrer que la voie linguistique commence par le développement de son sens de l’observation…

References

- En creusant : Kui = mère en mangarévien, ‘ui = vieille fille en tahitien, kui = ancêtre en Paumotu, kui = grand-parents en tongien, koay = ancien en malgache (source NZETC :

http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-Tr eMaor-c1-5.html - Le trait sur le ū note une voyelle longue; en pratique le mot se prononce « couille ».

- http://www.masseiana

.org/gill.htm - http://www.lavieb-aile.com/article-mes-notes-de-lecture-de-moby-dick-115392516.html

stefjourdan

Etymologies…

Votre hypothèse est très intéressante lorsqu’on la met en rapport avec le dernier mot du roman, orphelin, et plus généralement avec la thématique du veuvage. Le récit est ponctué d’allusions aux orphelins et La Rachel qui recueille Ishmael est baptisée du nom d’une veuve biblique.

Ce qui est curieux chez Queequeg c’est que sa mère n’est pas mentionnée au chapitre 12. “His father was a High Chief, a King; his uncle a High Priest; and on the maternal side he boasted aunts who were the wives of unconquerable warriors.” La noblesse du sauvage procède uniquement du masculin, semble-t-il.

Le transfert des motifs du tatouage de Queequeg sur le cercueil symboliserait alors une sorte de passage du masculin au féminin via le signe gravé. Le cercueil/couffin de Queequeg semble faire office de matrice au nouvellement né Ishmael dans l’Epilogue. Kūiko’e deviendrait mère par son décès.

Last edited Jan 17, 2011 12:57 PMDeleteBlock this userReport abusive commentHide report window0View/post replies (7) to this comment ▼Hide replies to this comment ▲

Cher monsieur Talop, je ne découvre votre commentaire qu’aujourdh’ui, le serveur de Knol envoyait habituellement une notification mais ça fait partie des choses qui sont maintenant en panne…

Merci de votre intervention donc, et de votre appréciation. Comment avez vous trouvé, je veux dire comment êtes vous arrivé sur, mon article ?

J’ai lu Moby Dick il y a longtemps mais quand j’ai rédigé cet essai je ne l’avais pas sous la main…il faudra donc que je le relise. Maintenant il y a toujours des coïncidences entre deux choses, même si on ne s’y attend pas (ici c’est clair on s’y attend) : en rédigeant un article sur les pins, je m’étais rendu compte à l’époque que le pin était la première plante citée dans Moby Dick !

Votre première observation est certainement très intéressante, orphelin, c’est étonnant, ainsi que les autres liens subliminaux. A vrai dire dans mon hypothèse de départ, je pensais que Melville avait appris le nom, mais sans forcément savoir sa signification ! Il y a certainement matière à changer d’avis…

La noblesse du sauvage -imaginaire- procède uniquement du masculin, mais cela nous renseigne peut-être plus sur la pensée de Melville que sur celle des dits sauvages…. les sociétés polynésiennes ne sont pas franchement égalitariste mais au niveau des grands chefs (des grandes maisons si vous préférez) le mana était tellement fort qu’il se transférait probablement aux femmes, surtout en l’absence d’homme héritier (comme chez nous, cf. Elisabeth II). C’est attesté à Tahiti et j’ai entendu parler aussi de reines marquisiennes polyandres….

La dernière partie de votre commentaire est un peu trop obscure pour moi…. ha ha, mais j’y vois un peu dans l’obscurité…

Merci encore et je vous invite à visiter mes autres knols linguistiques ou sur la polynésie…

Ka’oha Nui

DeleteReport abusive commentHide report windowPosted by Stephane Jourdan, last edited Jan 10, 2011 6:33 PM

Bonjour Monsieur Jourdan,

Je vous ai trouvé un peu par hasard. Je cherchais des information sur l’infon en tant qu’unité minimale d’information et suis tombé sur knol et le knol comme unité minimale de connaissance.

J’ai par ailleurs une passion dévorante pour Moby-Dick et je me fais les dents en tentant d’interpréter ce roman bien mystérieux. Une petite recherche sur Queequeg et je suis tombé sur votre article très intéressant. J’ai aussi parcouru avec beaucoup de curiosité quelques unes de vos autres productions et suis impressionné par l’étendue de vos domaines d’intérêts et votre savoir. Il y a un scientifique sous roche…

Pour en revenir à MD, je me suis demandé si Melville possédant quelques notions de français, si le français était parlé aux Marquises lorsqu’il y a séjourné (1841 je crois) et si le français ne serait pas la clef pour comprendre le nom de Queequeg. Selon moi, il faut lire le nom de Queequeg à l’envers, Geupeeuq (oui, j’inverse typographiquement le q en p), ce qui nous permet de lire Gepeequ, soit phonétiquement « Je pique », un nom plutôt adapté pour un harponneur. Queequeg est aussi appelé « a noble trump », d’où l’on peut suggérer que c’est un as de la pique… Monsieur « Aubépine » ne dira pas le contraire.

Cette interprétation audacieuse s’inscrit dans la problématique fondamentale dans Moby-Dick du point (punctum), de la piqûre, du tatouage, du percement, du stigmate, de la pointe, et de la marque ou du glyphe laissé sur une surface plane. Ecriture et tatouage sont des pratiques qui procèdent de la pointe. Ahab veut transpercer la Baleine Blanche, Ishmael tente de percer le mystère qui l’entoure, non sans quelques pointes d’humour au passage…

Merci pour vos lumières.

Nicholas

DeleteBlock this userReport abusive commentHide report windowPosted by Nick TalopInvite as author, last edited Jan 11, 2011 7:23 AM

D’accord, un des rares avantages de Knol, c’est qu’il est très bien référencé par Google, son géniteur, mais être sorti de la cuisse de Jupiter n’est pas suffisant, apparemment et il souffre actuellement d’un désintérêt du père des dieux.

Oui je comprends que « queequeg » a dû vous mener à moi, ce n’est pas un nom très répandu sur internet

oui, un scientifique qui restera sous-roche, car quand je me suis rendu compte de la vocation, c’était trop tard, mais je continuerai à travailler en free-lance, les sujets sont divers mais il y a un fil qui les relie, la plupart du temps. Par exemple j’ai vécu à peu près deux ans à Nuku Hiva…

ça doit être facile de vérifier si les Marquises étaient déjà annexées en 1841 mais cela ne veut pas dire que tout le monde y parlait français, au mieux trois ou quatre personnes à cette époque à mon avis.

en ce qui concerne le noble trump, d’après ce que je vois en première approche, il n’est pas forcé que ce soit une allusion au jeu de carte, mais bien sûr ce n’est pas interdit…

ces histoires de mots sont très difficile à démêler, j’ai moi-même produit une hypothèse sur l’origine du mot « suit » en anglais dans sa signification de « vêtement » à partir du jeu de carte (les anglais jouent les même cartes que les français, contrairement aux allemands et aux espagnols…)

quand à votre retournement de Queequeq, il n’est pas qu’audacieux, il est carrément « osé » et j’avoue que je ne vous suivrai pas sur cette voie, à moins que l’auteur ait semé d’autres jeux de mots dans le même style ?

Pour finir qu’avez-vous trouvé sur le nom Moby-Dick ?

DeleteReport abusive commentHide report windowPosted by Stephane Jourdan, last edited Jan 12, 2011 1:10 PM

Queequeg le harponneur est un natif du Sagittaire, un signe zodiacal dont le glyphe est une flèche.

L’anagramme de Dagoo donne « goad », encore une pointe.

L’anagramme de Tashtego permet « She-Goat », faisant allusion aux cornes (pointues) d’une chèvre ou à la constellation Capella.

Donc les noms des trois harponneurs d’Ahab évoquent directement ou indirectement la notion de pointe.

Queequeg vient de Rokovoko, une île imaginaire dont le nom, par métathèse, donne « Korvo », que j’associe au latin corvus, qui désigne, entre autre, un harpon.

Melville aime beaucoup les « Pointes de Flèche » puisqu’il baptise sa maison « Arrowhead ».

En effet, la clé secrète du roman se trouve dans le titre du livre…

🙂

DeleteBlock this userReport abusive commentHide report windowPosted by Nick TalopInvite as author, last edited Jan 16, 2011 2:00 AM

j’avoue que vous m’étonnez (euh, Melville donne le signe de Queequeg ?)

vos anagrammest en anglais sont assez convainquants, plus qu’en français je dirais, surtout avec retournement de lettres… j’avais oublié ces noms amusants

mouais, pour Rokovoko, Melville ne s’est pas foulé énormément, il a juste créé un nom qui ressemble à celui d’une île, si vous êtes obligé de faire plusieurs opérations pour arriver à corvus, alors c’est quand même un peu « tiré par les cheveux »( mais libre à vous bien sûr)

le coup de la maison est étonnant c’est vrai, mais Wiki, comme je m’en doutais, dit que le nom vient du fait qu’on trouvait des pointes de flèches (en pierre) dans les terrains environnants, donc il n’aurait pas été inventé par HM, mais tout de même choisi ? vous connaissez l’histoire de Clovis (aux USA ?)

alors pour le titre vous me faites mariner, voyons ce que je peux trouver…eh bien Wikipedia (en anglais) a un article assez extensif sur le roman, avec beaucoup d’allusion lui aussi à son côté occulte/initiatique, mais pas grand chose sur le titre, on dirait que Melville s’est contenté de remplacer « Mocha » par « Moby » ?

Attention à ne pas aller trop loin : http://cs.anu.edu.au/~bdm/dilugim/moby.html et http://cs.anu.edu.au/~bdm/dilugim/diana.html (les assassinats annoncés dans Moby Dick…)

DeleteReport abusive commentHide report windowPosted by Stephane Jourdan, last edited Jan 16, 2011 4:32 PM

« here comes Queequeg–all tattooing–looks like the signs of the Zodiac himself. What says the

Cannibal? As I live he’s comparing notes; looking at his thigh bone; thinks the sun is in the thigh, or in the calf, or in the bowels, I suppose, as the old women talk Surgeon’s Astronomy in the back country. And by Jove, he’s found something there in the vicinity of his thigh–I guess it’s Sagittarius, or the Archer. » (ch. 99)

Merci pour votre tact… La question est de savoir combien de « coïncidences heureuses » il faut pour que cela constitue un motif d’interprétation valable ou un système cohérent. Avec un texte pareil, n’importe quel lecteur court le risque de surinterpréter ce qu’il lit. Mais une lecture très attentive permet de distinguer un principe symbolique très simple mais dont l’interprétation s’avère très complexe.

La comparaison avec Drosnin me semble excessive en ce qui me concerne. Melville lui, en revanche, a tout fait pour souligner que Moby-Dick était sa Bible (ou sa Contre-Bible, pour emprunter l’expression au texte de Viola Sachs).

Il se pourrait bien qu’Hawthorne ait ouvert les yeux du jeune Melville sur la dimension métaphysique de son roman:

http://www.telegraph.co.uk/culture/books/bookreviews/8257013/Jay-Parini-on-Herman-Melville.html

Mais j’oubliais! Hawthorne se traduit par « aubépine » en français, alba spina en latin. N’est-ce pas piquant?

DeleteBlock this userReport abusive commentHide report windowPosted by Nick TalopInvite as author, last edited Jan 17, 2011 1:06 AM

l’article de Parini est intéressant, cela dit le fait de discuter toute la nuit ne me parait pas spécialement « suspect » (sans le dire il se demande si les amis n’étaient pas un peu pédés ? l’utilisation des mots « back door » dans ce contexte est un acte manqué, je ne vois pas pourquoi Hawthorne serait passé par les communs pour s’inviter ?)

Le paragraphe que vous me recopiez me replonge dans le style, difficile à suivre, de l’oeuvre..on peut facilement imaginer à partir de ça les soliloques nocturnes de Melville, peut-être qu’Hawthorne a été saoulé au bout d’un moment ?

Le tact, c’est sûr, ce n’est pas mon point fort, oui il faut arriver à trouver ce que l’auteur a voulu mettre sans aller trop loin dans cette pêche, c’est vrai que de vous balancer Drosnin était un peu exagéré mais bon, je suis un peu comme Melville, je pars dans toutes les directions…

(j’ai écrit dans mon article sur la danseuse tournante que la théorie sur les deux moitiés du cerveau ne se justifiait pas car moi qui n’avait pas de cerveau droit , je la voyais quand même tourner dans tel sens…) je suppose ici que le cerveau droit est le siège du tact

au fait cet article semble indiquer que la propriété s’appelait déjà Arrowhead avant Melville ?

les coïncidences que vous relevez me font penser à Nadja, il m’est arrivé de vivre des choses comme ça mais comme je n’ai pas pensé à les noter, je les ai oubliées

à une époque, j’avais l’idée suivante : que nous vivions des choses bizarres, mais qu’elle s’effaçaient spécialement vite de nos souvenirs, comme les rêves d’ailleurs